文末表現ってなに?

いつも同じ文末になってしまうけど、どうしたらいいの?

文末表現とは、

「〜です。」

「〜ました。」

などの「文章の最後」を締める表現のことです。

下記のように、同じ文末表現が何度も続くと、単調で薄っぺらい印象を与えてしまうため、記事の文末が「2回以上」続かないようにするのが、Webライティングの「暗黙のルール」となっています。

「〜ます。〜ます。〜ます。」

そうは言っても、同じ文末にならないように書のは非常に難しく、不自然な文章になってしまうことも少なくありません。

文末表現は、Webライター初心者の一番つまづきやすいところだよ!

そこで本記事では、文末表現を豊かにするコツを解説します。文末表現リスト一覧もご紹介しますので、ぜひ活用してください。文末表現のバリエーションを身につけると、ライティングが楽になると同時に、記事の質もぐんと上がります!

読者にもクライアントにも「読みやすい」と思ってもらえる文章を書けるようになりましょう。

特に、執筆時間を短縮したい人は、文末表現のバリエーションを頭に叩き込むのが一番!

基本の記事の書き方は下記でご紹介しています。

基本の文末表現一覧

まずは、基本の文末表現一覧と、それぞれの詳細をご紹介します。後ほど、まるり先生直伝の文末表現の応用方法も解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

| 言葉 | 特徴 |

| です・ます / ですね / します | 断定 |

| でしょう・ましょう | 推量 |

| でしょうか | 丁寧な疑問 |

| かもしれません | 推量・続く文に主張に対する反論が用いられやすい |

| ません | 否定 |

| でした・ました | 過去 |

| してください | 行動を促したり、注意喚起したりする |

| ですね・ますね | やわらかい印象を与える |

| 体言止め | 文末を名詞で締めるリズムを生む表現 |

それぞれの言葉について解説します。

です・ます

「です・ます」は敬体と呼ばれ、丁寧な意を表します。Webメディアで最もメジャーな表現です。

常体の「〜だ・〜である」と混同して使用しないよう注意しましょう。

初心者さんは、同じ記事内で「です・ます」と「だ・である」の文末表現を一緒に使ってしまうことが多いので、注意が必要だよ!

でしょう・ましょう

「でしょう・ましょう」は推量を表し「〜だと思う」というニュアンスを伝えられます。

Webライティングの記事では、根拠性がない表現と認識されるため、基本的には使いませんが、表現の1つとして覚えておきましょう。

かもしれません

「かもしれません」も推量を表しますが、後に続く文章で反論する場合が多いです。

以上のように、反論を前提として推量を表す場合は、「でしょう・ましょう」より「かもしれません」がおすすめです。

でしょうか

丁寧な疑問を表す「〜でしょうか?」も使いやすい言葉です。

上記のように質問されると「答えを知りたい」と思いませんか?読者に疑問を投げかけ、読者をより文章に入り込ませたいときに使用すると効果できです。

〜ません

「ません」は否定を表現する言葉です。以下のように使用します。

でした・ました

でした・ましたは、「です・ます」の過去形です。過去の事実を述べる場合に使用します。

時間軸がおかしくならないよう、現在や未来の文章には使わないでくださいね。

してください

「してください」は読者に行動を促したり、注意喚起したりする言葉です。

押し売り感が出すぎないよう、使い過ぎには注意しましょう。

ですね・ますね

「ですね・ますね」は、断言の「です・ます」を柔らかいニュアンスにしてくれる言葉です。

読者に話しかけている雰囲気で、親近感を持たせられますよ。

体言止め

体言止めは、名詞で文章を締める方法です。適度に使用すれば文章にリズムができ、読みやすくなります。

体言止めを使用する際の注意点は後述します。

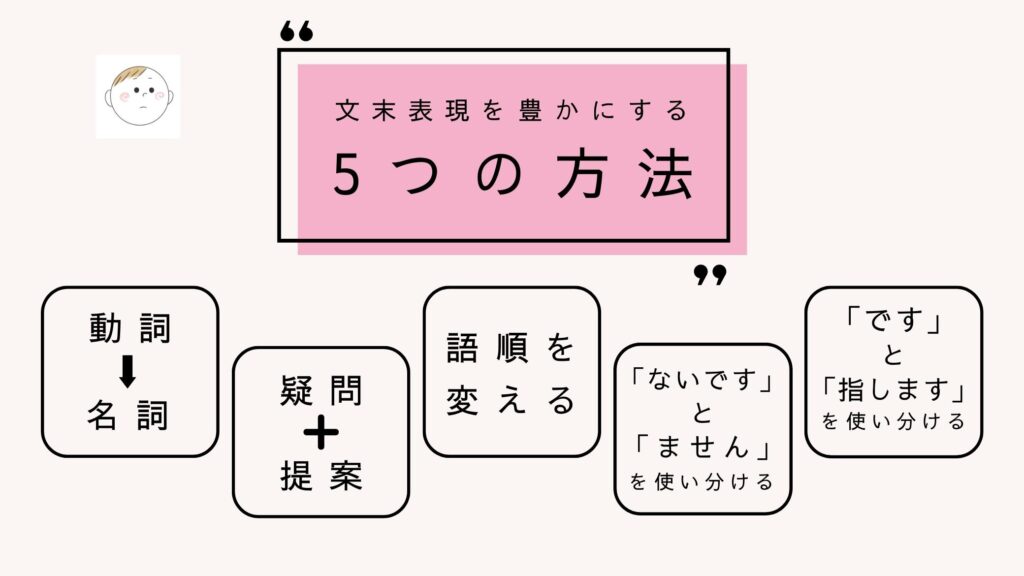

まるり先生秘伝!文末表現を豊かにする5つのコツ

今までご紹介してきた基本の文末表現だけだと、うまく表現が変えられない……と思ったあなたには、まるり先生秘伝の方法をお教えします。

- 動詞を名詞に変える

- 疑問系や提案を加える

- 語順を変える

- 「ないです」と「〜ません」を使い分ける

- 「です」と「〜を指します」を使い分ける

下記で詳しく解説します。

ちなみに、初心者ライターさんなら、沈黙のWebライティングは絶対に一度は読むべき!

1. 動詞を名詞に変える

文末表現に迷ったら、動詞を名詞に変えてみるのがおすすめです。わかりやすい例を挙げると、下記のようになります。

文章によっては不自然になってしまうこともあるので、注意してください。

2. 疑問系や提案を加える

疑問系や提案を文末に加えるのも効果的です。たとえば以下の文章は、文末表現を変えたり、語順を組み替えたりするだけで、なんと5パターンにもなります。

答えを見る前に、5パターン考えてみましょう!

具体的には以下の通りです。

3. 語順を変える

上記でご紹介したように、「毎日のメニューがマンネリ化してきたら、カスタマイズ機能を使って自分だけのオリジナルメニューを作ります」を「カスタマイズ機能を使ってオリジナルメニューを作っていますか?毎日のメニューのマンネリ化に効果的です。」に語順を変えるだけで、文末表現に変化をつけられる場合があります。

また、文末だけでなく、下記のように書き出しに変化をつけるのもおすすめです。

Webライティングをしているとつい同じ書き出しが続いてしまいますが、語順を変えたり書き出しに変化をつけるだけで、単調なイメージが払拭されます。

ぜひ試してみてください。

4. 「ないです」と「〜ません」を使い分ける

「〜する必要はない」という意味になる場合、以下のように「ないです」と「〜ません」の2つで書き分けられます。

前後の文末に合わせて調整してましょう。

5. 「です」と「〜を指します」を使い分ける

「〜とは」から始まる文章で使えることが多い文末表現の書き分け方法です。

前後の文末表現に合わせて使い分けてください。

読みやすくリズムがいい文末表現を書く3つのコツ

初心者感のある文章から卒業するための文末表現のコツを3つご紹介します。

上記をマスターすれば、ワンランクアップの文章が書けます!今後の参考にしてくださいね。

コツ1. 同じ文末表現を繰り返さない

幼稚な印象になるのを避けるため、文章を書くときは、同じ文末表現を繰り返さないでください。

文末表現を変えると幼稚な印象がなくなります。同じ語尾が続きそうなら、リストを参考に文末表現を工夫してみましょう。

コツ2. 体言止めを多用しない

体言止めを使うと文章にリズムが生まれるため、おしゃれなイメージになります。ただし、体言止めばかり使うのはNGです。

メディアによっては、体現止めを禁止していることもあるので注意しましょう。

上記のような例だと、文章がぶつぶつ切れる印象を受けますよね。

また、まるり先生は数多くのメディア執筆を経験してきましたが、体言止めを推奨しているメディアはほとんどありませんでした。

体言止めに頼らなくても良いように、文末表現の幅を広げていくのがおすすめです!

コツ3. 基本は言い切りを使う

文章は「言い切り」が基本です。「かもしれません」「〜でしょう」などは、根拠性が薄いと読者に思われる可能性が高いため、使うのはおすすめできません。

言い切りできる文章が書けるように、信用できる情報源を探しましょう。

文末表現を工夫して”脱初心者”を目指そう!

単調な文章から卒業できるように、文末表現の例をご紹介しました。本記事でご紹介した9つの文末表現を活用して、文末をアレンジしましょう!

| 言葉 | 特徴 |

| です・ます | 断定 |

| でしょう・ましょう | 推量 |

| でしょうか? | 丁寧な疑問 |

| かもしれません | 推量|続く文に主張に対する反論が用いられやすい |

| ません | 否定 |

| でした・ました | 過去 |

| してください | 行動を促したり、注意喚起したりする |

| ですね・ますね | やわらかい印象を与える |

| 体言止め | 文末を名詞で締めるリズムを生む表現 |

Webライティングにはまだまだコツがたくさんあります。

他の記事もぜひチェックしてみてくださいね!